| 第37宿藤川の章 | ||

| 撮影日 | 2015年4月18日 | |

| サポート隊員 | 二代目Mr.人力二輪 スルガの暁号 | |

| 愛知県岡崎市 | ||

| 前回のあらすじ ソテツなき赤坂宿と間宿の本宿を無事通過した一行は、麦の郷藤川宿へ向かう。 豊橋からの空白地帯はこれでおしまい? |

||

|

本日、結構いい天気。水分補給が重要なミッションとなります。 おなじみ人力氏も鋭意走行中。 実は静岡市清水区興津では同時刻に修羅師匠が取材中 |

|

|

この橋を渡ると藤川の宿場のエリアです。 | |

|

橋の名前は"まいぎはし"。橋の周辺の地名が"舞木"のため。 | |

|

赤坂宿周辺ではついぞ見かけなかったソテツがここにありました。 | |

|

少し進むと松並木。道の片側だけですが立派です。 | |

|

松並木の一角に新しい道標。舗装もしてあってお金かかってますね。 | |

|

並木が切れた先で国道に合流。この辺は、旧道と国道の合流分離が多い。 | |

|

国道の向こうに名鉄の線路。その向こうに名鉄車庫。鉄道の車庫と聞くとワクワクしてきますが、きれいにスルーします。 | |

|

街道わきに見事なソテツが! 非常時の食料には充分でしょう。 |

|

|

国道がトンネルに入る手前で、旧道にイン。 国道防音壁のあたりに藤川宿の看板あり。 |

|

|

旧道に入ると、街道パークが見えてきます。 この場所は宿場の東関門にあたり、東棒鼻(棒端)というそうです。 |

|

|

パークはかなり豪華。ベンチと多数の解説看板あり。藤川宿の展示には気合を感じます。 | |

|

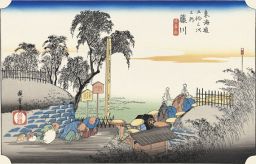

おなじみの浮世絵もこのとおり展示。 | |

|

街道パークの先は、曲手(かねんて)で曲がっています。枡形とも言います。 | |

|

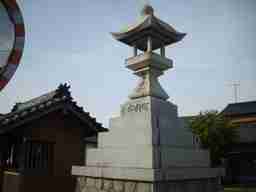

曲手を抜けた先に常夜灯。 位置的には街道傍ではなく、国道分岐から真直ぐ入る車道の脇。道を通す時に移設されたものと推定。 |

|

|

藤川宿は、メインストリートはこんな感じ。宿場内になぜか中学生(推定)の一行が多数。修学旅行でしょうか? | |

|

東海道のプレート。民家の柵に所々付いていますが、江戸-京都の表示がざっくり過ぎでしょう。 | |

|

宿場内の駐車場&トイレ。解説板もあり。 藤川宿のむらさき麦についての解説も充実。 |

|

|

こちら解説板。藤川宿の麦は松尾芭蕉の句に読まれているとか、むらさき麦は5種類栽培しているなど豆知識がいっぱい書いてあります。 | |

|

藤川の問屋場跡。現在は人形店の駐車場。 | |

|

官報掲示所たる高札場跡。民家の生け垣の中に看板が立っています。 | |

|

民家の板壁にあった、従業員募集の案内。 募集年齢15〜45才。機械関係の職種の様子。今でも受け付けているか、気になります。 |

|

|

ぶらぶら走っていると、本陣跡につきました。展示ありの広場になっています。 高札の再現も設置。 |

|

|

本陣内に井戸はありますが、遺構でおなじみの基礎石の再現配置はない模様。 | |

|

本陣裏手に回って石垣。こちらは立派な感じです。 | |

|

これが藤川宿名物のむらさき麦の栽培風景。成育中のため、まだ全部緑。 | |

|

本陣隣は藤川宿資料館。門構えがそれっぽく立派です。 | |

|

資料館前に、旧道路原票。赤坂宿でもありましたね | |

|

資料館の斜め向かいに説明看板と広場。藤川宿は街道案内に気合が入っている様子。 | |

|

江戸時代の様子はこんな感じ。 大名行列が来たら頭を下げます。 |

|

|

宿場内の橋。その名も"しゅくはし"。そのまんまですね。 | |

|

しばし走ると、宿場の西の端、西棒鼻に到着。 | |

|

西棒鼻の案内板に昔の宿場全景を掲載。 | |

|

棒鼻の少し先に、松尾芭蕉の歌碑。むらさき麦が句の中に盛り込まれています。 | |

|

藤川宿の西棒鼻付近には、道の駅藤川宿があります。 道の駅は宿場からは名鉄の線路越しになるので、街道筋からエントリーする人はあまりいない模様。国道から入るが吉。 |

|

|

東海道と吉良道の追分。 写真左の道は旧吉良町へ続く。右は東海道。 |

|

|

追分の先は松並木。超立派! 取材当日はそれなりに日差しがあるため、こういった並木は非常にありがたいですね。なお、並木左は某赤男爵の本社工場だとか。 |

|

|

松並木内の消火栓ポイント。 景観に配慮している。 |

|

|

同じく道標。 | |

|

同じく看板。しかし、風雨にさらされたためか、文字が消えており、いったい何の立て看板か不明。 | |

|

並木の終わりに藤川宿の看板。この宿場は本当に東海道アピールに力が入っています。 | |

|

松並木を抜けて国道と合流。道の先に岡崎の市街が見えてきました。 | |

|

市街突入かと思いきや、すぐに旧道へ再エントリー。 | |

|

唐突に表れた道標とベンチ。何の変哲もない道。 土地が余ったので設置したのでしょうか? |

|

|

道沿いに所々太い松が残されていて、街道の雰囲気を醸し出しています。 | |

|

しばらく行くと田圃道。道標がありますが、先ほどのモノと同様に、やる気のあり無しが微妙な感じ。 設置されてるだけまし? |

|

|

旧道と並走する国道に学生集団。藤川の宿場でも見ましたが、一度に見かけるのはまばらながらトータルでは結構な人数。 | |

|

田んぼの先で川。昔の橋または渡河位置はこのあたりでしょうか。 | |

|

現代は国道の橋を渡ります。 | |

|

橋の上から、中州上に馬発見。なぜ馬?野良かと思ったら、綱がついています。ちなみに、写真手前の茶色と写真奥の白の二頭がいます。 | |

|

馬以外も自然が豊かなところですね。 | |

|

橋を渡ってから、旧道に入ったらまたすぐに国道へ。そろそろ本格的に岡崎市街。 | |

|

赤坂でも見たご当地マンホールの岡崎版。地方色豊かです。 | |

|

常夜灯は消防団の御隣。火の用心。 | |

|

岡崎大平郵便局前に陣屋跡の案内。 陣屋跡そのものは街道筋から少し離れています。 |

|

|

こちら陣屋跡。かなり大きい敷地。 大岡裁きの人も起居していたそうです。 |

|

|

陣屋跡内のモニュメント。住んでいた人にちなみ、火消しの纏いの置物が設置されてます。 | |

|

陣屋から旧道に戻り、大平一里塚。盛り土は一つだけ現存。市街の中でよく残りましたね。貴重。 | |

|

一里塚の道路向かいの常夜灯。高い土台の上にあるため、かなり目立つポイントです。 | |

|

旧道から国道へ。景色の転換スパンが短い。なお、松並木あり。 この先で高速道路のランプを潜り抜けます。 |

|

|

高速をくぐった先で、街道風に整備された遊歩道あり。この川沿いの遊歩道含め、この辺の道が旧東海道の模様。 | |

|

前にも見た、縮尺が非常にザックリの街道標識。この辺りは確かに東海道。 | |

|

先程の遊歩道からの川沿いは緑地化されています。市街内の緑地は貴重かつ重要ですね。 | |

|

遊歩道付近の様子。道幅が広く、旧幹線だったことを思わせます。 | |

|

岡崎の宿場までもう少し。 | |

|

岡崎宿入口の冠木門に到着! この先が噂の二十七曲り。 |

|

| 第36宿赤坂宿に戻る | 東海道宿駅一覧表 | 第38宿岡崎宿に進む |

| 次回予告:東海道平地の超難所、二十七曲りで修羅太郎師匠が地獄を見る? | ||